在固体物理学的广阔天地里,禁带宽度(bandgap),这一描述电子能级分布的关键参数,如同一位沉默的指挥家,悄然引领着材料世界的光学与电学交响曲。它定义了固体材料中电子无法占据的能量范围,也被形象地称为“能隙”,是连接材料微观结构与宏观性能之间的桥梁。禁带宽度不仅深刻影响着材料的导电性、能带结构,还直接决定了其光吸收与发射的特性,成为半导体器件设计、光电子学以及材料科学领域不可或缺的核心概念。

禁带宽度的双刃剑:大与小的哲学

谈及禁带宽度,人们往往会陷入一个误区,认为其大小存在绝对的优劣之分。实则不然,禁带宽度的“大”与“小”,犹如一枚硬币的两面,各自承载着独特的优势与应用潜力。

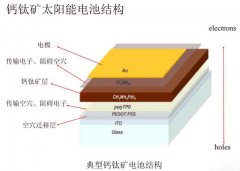

当禁带宽度较大时,材料仿佛穿上了一层“防护服”,对低能量光子表现出较强的排斥力,这意味着它们对光的吸收能力相对较弱。然而,这一特性却为某些特定应用开辟了新天地。在太阳能电池领域,大禁带宽度的半导体材料能够选择性地吸收高能量的光子,减少能量损失,从而提高光电转换效率。此外,在光纤通信系统中,大禁带宽度的材料是制造高性能光探测器的理想选择,它们能够高效地将光信号转换为电信号,为长距离、高速率的数据传输保驾护航。

相比之下,禁带宽度较小的材料则像是“开放的门户”,对电子和光子都展现出极大的包容性。这类材料在导电性方面表现尤为突出,金属便是其中的佼佼者,其极小的禁带宽度赋予了它们卓越的导电性能,使得金属成为电子器件、导线和电路板等领域的基石。同时,小禁带宽度的材料还是发光二极管(LED)和激光器背后的“魔术师”,它们通过电子与空穴的复合释放出能量,点亮了五彩斑斓的世界,推动了光电子产业的蓬勃发展。

因此,禁带宽度的选择并非简单的“大”或“小”的问题,而是需要根据具体应用场景和材料特性进行权衡。在材料科学的浩瀚星空中,每一种禁带宽度的材料都有其独特的定位和价值,它们共同编织着材料世界的多样性与复杂性。

禁带宽度与吸收波长的交响曲

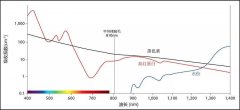

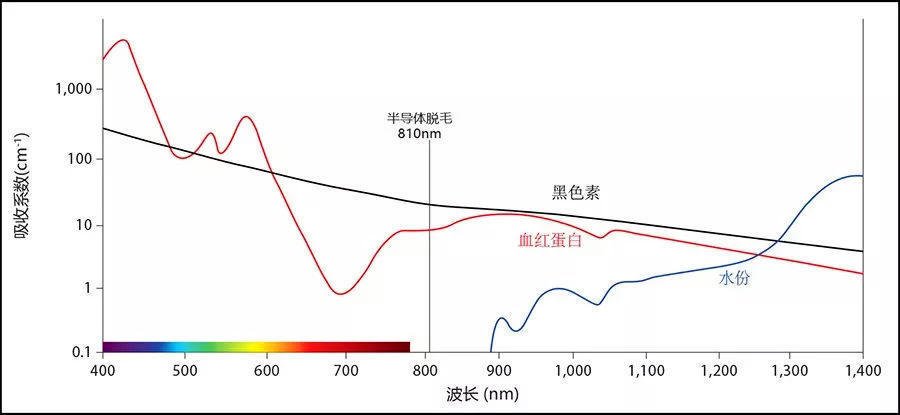

禁带宽度与材料对光的吸收能力之间存在着密切而微妙的联系,这一关系如同音乐中的旋律与和弦,共同构成了材料光学性质的和谐乐章。

当光的能量恰好与材料的禁带宽度相匹配时,一场精彩的“吸收盛宴”便悄然上演。对于能量较高的光,如紫外线和蓝光,禁带宽度较小的材料更容易成为它们的“猎物”,通过吸收并转换为其他形式的能量,展现出强烈的吸收特性。这一现象在荧光材料中尤为显著,它们在短波长光的激发下发出耀眼的光芒,为我们的生活增添了无限色彩。

然而,当光的能量低于材料的禁带宽度时,这场“吸收盛宴”便戛然而止。此时,材料仿佛变成了一块“透明玻璃”,对低能量的光表现出极高的透过性。因此,禁带宽度较大的材料在红光和红外线等低能量光的照射下,能够保持较高的透过率,成为红外传感器和红外吸收材料的优选。

值得注意的是,禁带宽度并非决定材料吸收波长的唯一因素。材料的晶格结构、化学成分以及电子能级分布等复杂因素,也在一定程度上影响着其对光的吸收特性。因此,在材料选择与光学设计中,我们需要综合考虑多个维度,以实现对特定波长范围光的高效利用。

结语:禁带宽度的智慧启示

禁带宽度,这一看似简单的物理概念,实则蕴含着材料世界的无限奥秘与智慧。它不仅是理解材料光学与电学性质的关键,更是推动半导体器件设计、光电子学以及材料科学领域创新发展的强大引擎。在未来的科技探索中,随着对禁带宽度更深层次的理解与掌握,我们有理由相信,将有更多具有独特性能与应用潜力的材料被发掘出来,为人类社会的可持续发展贡献智慧与力量。

在材料科学的征途中,禁带宽度如同一把钥匙,打开了通往未知世界的大门。让我们携手共进,以科学的态度、创新的精神,共同探索材料世界的无限可能,书写属于人类的科技新篇章。