在可再生能源领域,太阳能光伏板作为将无尽的光能转化为实用电能的核心设备,其性能的优化对于推动绿色能源的发展至关重要。光伏板的电阻特性作为影响发电效率和使用寿命的核心因素,其深入理解和有效调控成为了科研人员与产业界共同关注的焦点。本文将深入探讨太阳能光伏板的电阻特性、影响电阻的关键因素以及如何通过优化策略来提升光伏板的综合性能。

一、太阳能光伏板电阻特性的基础解析

太阳能光伏板的电阻,这一物理属性,是其内部电子结构与材料特性的直观反映。光伏板由多层结构组成,包括光电转换层、导电层、保护层等,每一层材料的电阻率、厚度、掺杂水平以及它们之间的界面接触质量,共同决定了光伏板的整体电阻。

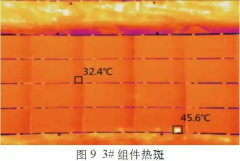

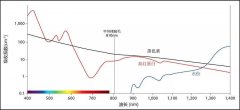

温度效应:随着温度的升高,光伏板内部材料的原子振动加剧,电子在晶格中的散射增加,导致电阻增大。这一现象在极端气候条件下尤为显著,是光伏系统性能评估中不可忽视的因素。

几何因素:光伏板的表面积与电阻成反比,表面积越大,电子流动路径越多,电阻相对减小。同时,薄型化设计不仅能减少材料消耗,还能通过缩短电子传输距离来降低电阻。掺杂浓度的提高则能增加自由电子的数量,进而降低电阻,但需平衡考虑掺杂引起的其他性能变化。

二、影响光伏板电阻的关键因素剖析

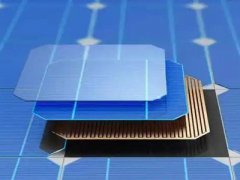

材料选择与特性:光伏板的核心材料,如单晶硅、多晶硅、薄膜材料等,各自具有不同的电阻率。单晶硅因其高纯度与规则的晶体结构,通常具有较低的电阻率,是高效光伏板的首选。然而,材料的成本、加工难度以及环境友好性也是选择时必须权衡的因素。

制造工艺的精细度:从原材料切割到最终的封装,每一步工艺都对光伏板的电阻产生深远影响。切割精度决定了材料的利用率和边缘质量,清洗步骤去除杂质,掺杂过程控制载流子浓度,烧结则影响材料的致密性和导电性。工艺的一致性和精度是保证光伏板电阻均匀性和稳定性的关键。

环境因素的动态影响:自然环境中的温度、湿度、光照强度等因素,虽非直接决定光伏板电阻的内在因素,却通过影响材料性能和电子传输机制,间接地对电阻产生影响。例如,高温下电子散射增强,湿度变化可能导致界面腐蚀,而光照强度的变化则直接影响光生电流的大小,进而影响电阻的表观值。

三、优化光伏板电阻的策略与实践

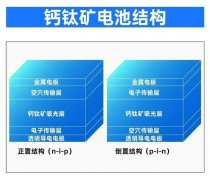

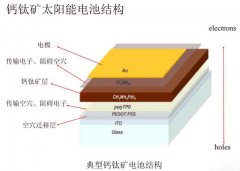

材料创新与应用:探索和开发新型低电阻率材料,如钙钛矿、有机-无机杂化材料等,成为降低光伏板电阻的新途径。这些材料不仅电阻率低,还可能具备更好的加工性能和环境适应性。同时,通过材料改性技术,如表面钝化处理、多层结构设计等,也能在不牺牲其他性能的前提下,有效降低电阻。

制造工艺的升级:引入先进的加工技术和设备,如激光切割、离子注入掺杂、精密涂覆等,可以显著提升制造精度和效率,减少电阻的波动。此外,通过智能化生产线和质量控制体系,确保每一块光伏板都能达到最佳性能状态。

环境适应性设计:针对特定气候条件,设计具有自适应性的光伏板结构,如采用散热片、热管等散热技术,减少高温对电阻的影响;使用防水、防腐蚀材料,提高光伏板在潮湿环境下的稳定性。同时,通过智能监控系统,实时调整光伏系统的运行状态,以应对环境条件的快速变化。

结语

太阳能光伏板电阻的优化是一个涉及材料科学、工程技术和环境科学的综合性课题。通过深入探索材料特性、不断精进制造工艺、以及灵活应对环境变化,我们不仅能够显著降低光伏板的电阻,提升其发电效率和使用寿命,还能为可再生能源的可持续发展奠定坚实的基础。未来,随着科技的进步和全球对绿色能源需求的日益增长,光伏板电阻优化的研究与实践将更加深入,为构建低碳、环保、可持续的能源体系贡献力量。