在可再生能源的广阔蓝海中,太阳能电池作为捕捉太阳光、转化为电能的绿色使者,正引领着一场能源革命的浪潮。其中,钙钛矿电池以其卓越的太阳能转换效率和巨大的商业化潜力,成为了科研界与产业界共同瞩目的焦点。然而,要实现钙钛矿电池从实验室走向市场的跨越,必须直面其晶体结构的复杂性与制备过程中的诸多挑战,尤其是电池内部缺陷对性能稳定性的潜在威胁。本文旨在深入探讨钙钛矿电池缺陷密度的意义、测量方法及其对未来发展的重要性。

一、钙钛矿电池:高效与挑战的并存

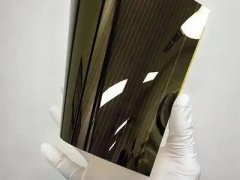

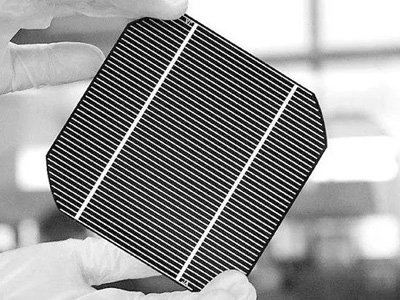

钙钛矿电池,以其独特的晶体结构和优异的光电性能,在短短数年间便展现出超越传统硅基电池的潜力。其高转换效率、低成本制备及可调的带隙等特性,为太阳能电池的革新提供了无限可能。然而,正如一枚硬币的两面,钙钛矿电池的这些优势也伴随着不容忽视的缺陷问题。晶格缺陷、氧空位、夹杂物等内部缺陷如同隐藏在电池内部的“暗礁”,不仅降低了光电转换效率,还可能加速电池的老化过程,影响长期使用的稳定性。

因此,测量并控制钙钛矿电池中的缺陷密度,成为了提升电池性能、延长使用寿命的关键所在。这不仅关乎到技术层面的突破,更是推动钙钛矿电池商业化进程的必要条件。

二、测量技术:精准把脉缺陷密度

为了准确评估钙钛矿电池的缺陷状况,科研人员开发了多种先进的测量技术,其中电化学阻抗谱(EIS)和瞬态光电流(TPC)以其高准确性和非破坏性特点,成为了研究领域的两大“利器”。

1. 电化学阻抗谱(EIS):揭示电池内部世界的钥匙

电化学阻抗谱技术,通过向电池系统施加微小的交流电位扰动,并监测由此产生的电流响应,绘制出电池内部的阻抗谱图。这一过程如同用显微镜观察电池内部的微观结构,能够揭示出电荷传输、离子扩散以及界面反应等动态过程的信息。通过复杂的模型拟合与分析,EIS能够定量评估电池中的缺陷密度,为优化电池结构、改善制备工艺提供科学依据。

尤为重要的是,EIS技术具有非接触、非破坏性的特点,能够在不损害电池样品的前提下,实现对多个电池样品的快速检测与对比分析。这使得科研人员能够更加全面地了解不同制备工艺对电池缺陷密度的影响,从而筛选出最优的制备方案。

2. 瞬态光电流(TPC):捕捉光电转换的瞬间之美

瞬态光电流技术则另辟蹊径,通过向钙钛矿电池施加短暂的光脉冲,并实时监测电池产生的光电流变化,来研究载流子在电池内部的漂移、扩散及复合等过程。这一过程犹如捕捉光电转换的“瞬间快照”,能够直观反映出电池内部缺陷对光电转换效率的影响。

TPC技术的高精度与灵敏度,使其能够精确测定电池结构中的微小缺失与变化,为揭示电池老化机制、预测电池寿命提供了有力工具。同时,其非破坏性的测量方式也确保了电池样品在测试后的可再利用性,降低了研究成本。

三、未来展望:缺陷管理引领钙钛矿电池新纪元

随着对钙钛矿电池缺陷密度测量技术的不断深入研究与应用,我们有理由相信,未来的钙钛矿电池将在性能稳定性与使用寿命上取得重大突破。一方面,科研人员将继续优化现有的测量技术,提高测量的精确度与效率;另一方面,他们将致力于开发新型缺陷修复与钝化策略,从根本上减少电池内部的缺陷数量与影响。

此外,随着大数据与人工智能技术的融入,钙钛矿电池的缺陷管理将更加智能化、精准化。通过对海量实验数据的深度挖掘与分析,科研人员能够发现电池缺陷与性能之间的内在关联规律,为电池的设计与制备提供更加科学的指导。

总之,钙钛矿电池的缺陷密度管理是一项复杂而艰巨的任务,但也是推动其走向商业化、实现可持续发展的必经之路。我们期待在未来的日子里,随着技术的不断进步与创新,钙钛矿电池能够以其卓越的性能与稳定性,为人类社会的绿色转型贡献更大的力量。