在可再生能源领域,光伏技术以其清洁、可再生的特性,成为了推动全球能源转型的重要力量。然而,随着光伏电池片的广泛应用与长期运行,一个不容忽视的问题逐渐浮出水面——钝化现象。这一现象不仅关乎电池片的性能表现,更直接影响到光伏系统的整体效率与长期稳定性。本文旨在深入探讨光伏电池片钝化现象的产生机制、表征手段及其深远影响,为行业内的技术优化与运维管理提供参考。

一、钝化现象:光伏电池片的隐形杀手

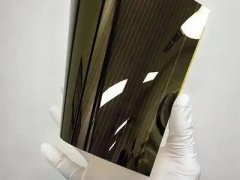

光伏电池片,作为光电转换的核心部件,其性能直接决定了整个光伏系统的发电效率。然而,在经历了一段时间的户外运行后,许多电池片会出现电功率下降、转换效率衰减的现象,这便是钝化现象的直观体现。究其根源,钝化现象源于电池片表面及内部发生的复杂物理化学变化。

具体而言,电池片表面可能因环境因素(如湿度、温度、紫外线辐射等)的长期作用,发生氧化、污染或形成新的化学键,导致表面态密度增加,电子和空穴的复合速率加快。同时,电池片内部也可能因制造工艺缺陷、材料老化等原因,产生新的复合中心或陷阱态,进一步加剧载流子的复合损失。这些变化共同作用下,使得光生载流子的产生速率降低,光电转换效率随之下滑,最终表现为电池片的性能衰退。

二、表征手段:精准把脉钝化状况

为了准确评估光伏电池片的钝化情况,科研人员与工程师们开发了多种表征手段,这些手段如同医生的“诊断工具”,能够深入剖析电池片的内在状态。

PL发光光谱:荧光下的秘密

光致发光(PL)光谱技术通过激发电池片表面的荧光材料,测量其发出的荧光光谱。钝化后的电池片,其PL光谱往往会出现特征性的变化,如发光强度减弱、峰位偏移等,这些变化直接反映了电池片表面电学和化学性质的改变,为钝化现象的识别提供了重要依据。

EQE外量子效率:光子到电子的转化效率

外部量子效率(EQE)是衡量光伏电池片吸收光子并将其转化为电子能力的关键指标。通过测量EQE,可以直观地看到电池片在不同波长下的光电转换效率,进而分析钝化对电池片光谱响应特性的影响。EQE曲线的变化能够揭示电池片在不同波长区域的性能衰退情况,为优化光谱匹配、提升整体效率提供指导。

IV曲线:性能评估的金标准

电流-电压(IV)曲线是评估光伏电池片性能的经典方法。通过测量IV曲线,可以得到电池片的开路电压、短路电流、填充因子及转换效率等关键参数。钝化后的电池片,其IV曲线往往会出现开路电压下降、短路电流减小、填充因子降低等特征,这些变化直接反映了电池片性能的衰退程度。

SRH复合速率:缺陷的放大镜

缺陷辅助复合速率(SRH)是衡量电子和空穴在缺陷处复合快慢的重要指标。通过测量SRH复合速率,可以深入了解电池片内部缺陷的数量、类型及能级分布,进而评估钝化现象对电池片内部复合机制的影响。高SRH复合速率往往意味着电池片内部存在大量缺陷,这些缺陷是导致性能衰退的重要原因之一。

反射率/透射率:光线的镜子与窗口

反射率与透射率是衡量材料光学性能的基本参数。钝化后的电池片,其表面可能因污染、氧化等原因导致反射率或透射率发生变化。这些变化不仅影响电池片对光线的吸收效率,还可能引入额外的光损失。因此,通过测量反射率/透射率,可以间接评估电池片的钝化状况及其对光学性能的影响。

三、结论:应对钝化,守护光伏未来

钝化现象是光伏电池片在长期运行过程中不可避免的问题,但其对电池片性能及光伏系统整体效率的影响却不容忽视。通过PL发光光谱、EQE外量子效率、IV曲线、SRH复合速率及反射率/透射率等多种表征手段的综合运用,我们可以全面、精准地评估电池片的钝化情况,为后续的运维管理、性能优化及新材料研发提供有力支持。

面对钝化挑战,行业内外需共同努力,从材料选择、制造工艺、运维管理等多个环节入手,不断优化提升光伏电池片的性能稳定性与使用寿命。同时,加强基础研究与技术创新,探索更加高效、耐用的光伏材料与技术方案,以应对未来能源转型的更高要求。只有这样,我们才能更好地守护光伏产业的未来,推动全球能源结构的绿色转型与可持续发展。