在光伏科技领域,每一次技术的革新都可能引领整个行业的飞跃。近日,光伏科学与技术全国重点实验室主任高纪凡带领的科研团队与南京大学谭海仁教授团队携手,在国际顶尖学术期刊《自然通讯》上发表了一项具有里程碑意义的研究论文。他们首次提出了一种在空气中可规模化制备钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池的溶剂工程方法,为光伏产业的发展注入了新的活力。

这项研究的核心在于揭示了钙钛矿太阳电池制备工艺中湿气干扰的程度与溶剂特性之间的密切关系。在钙钛矿太阳电池的制造过程中,湿气的干扰一直是一个难以避免的问题,它严重影响着电池的性能和稳定性。然而,研究团队通过深入探索,发现了一种名为正丁醇(nBA)的溶剂,它具有低极性和中等挥发速率,能够在规模化制造过程中有效缓解空气中湿气的有害影响。

正丁醇的这一特性不仅解决了湿气干扰的问题,还意外地提高了钙钛矿薄膜的均匀性。在光伏电池的制备中,薄膜的均匀性至关重要,它直接关系到电池的光电转换效率和稳定性。通过引入正丁醇,研究团队成功地制备出了高质量的钙钛矿薄膜,为后续叠层太阳电池的制造奠定了坚实的基础。

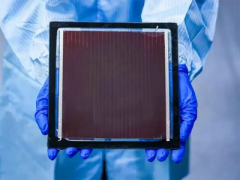

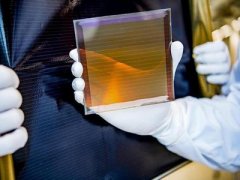

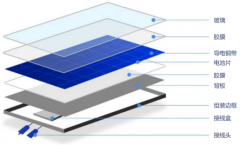

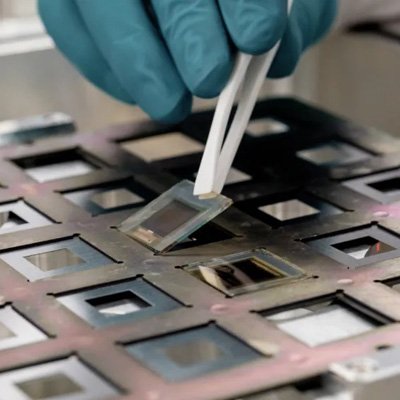

基于这一发现,研究团队进一步探索了钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池的制备工艺。他们采用钝面纹理技术,结合正丁醇溶剂工程方法,成功地制备出了光电转换效率高达29.4%的钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池。这一成果不仅刷新了同类电池的光电转换效率纪录,还经过了德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的第三方认证,认证效率达到了28.7%。

除了高效率外,研究团队还关注到了电池的实用性和商业化前景。他们制备了大尺寸金字塔结构的钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池,在16平方厘米的光孔面积上实现了26.3%的光电转换效率。这一成果进一步证明了商用钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池的可行性,为光伏产业的商业化进程注入了新的动力。

正丁醇在钙钛矿太阳电池制备中的优势不仅体现在其抗湿气和提高薄膜均匀性方面,还体现在其促进碘化铅转化和减轻非辐射复合损失的能力上。研究团队发现,用正丁醇替换传统的异丙醇可以促进碘化铅的完全转化,从而协同减轻在体内和在正电荷(空穴)传输层与钙钛矿之间界面处的非辐射复合损失。这一发现为进一步提高钙钛矿太阳电池的性能提供了新的思路和方法。

作为光伏科学与技术全国重点实验室的主任,高纪凡深知创新对于光伏产业发展的重要性。他认为,创新是发展新质生产力的关键,是光伏产业发展的根本动力。因此,他带领团队与高校科研团队紧密合作,共同开展科技攻关,推动自主创新与协同创新。他们共建了光伏科学与技术全国重点实验室和制造业创新中心,为光伏科技的研发和创新提供了强大的平台和支持。

在高纪凡的带领下,研究团队在光伏电池转换效率和组件输出功率方面取得了显著的成果。他们先后26次创造和刷新了世界纪录,专利申请量超过4000件,拥有量超过2000件。此外,他们还首提IEC国际标准,主导参与了220项行业标准的制定,为光伏产业的标准化和规范化发展做出了重要贡献。

展望未来,光伏产业正面临着前所未有的发展机遇和挑战。随着全球对可再生能源需求的不断增长和技术的不断进步,光伏产业将迎来更加广阔的发展前景。高纪凡和他的团队将继续致力于光伏科技的创新和研发,推动光伏产业的持续发展和升级。他们相信,在不久的将来,光伏科技将为人类社会的可持续发展做出更加重要的贡献。

此次正丁醇溶剂工程方法的提出和钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池的成功制备,不仅为光伏科技的发展注入了新的活力,也为光伏产业的商业化进程提供了新的动力。随着技术的不断成熟和成本的进一步降低,钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池有望成为未来光伏市场的主流产品之一,为人类社会的可持续发展贡献更多的清洁能源。