在能源科技日新月异的今天,太阳能电池作为可再生能源领域的重要一环,正不断迎来技术革新与挑战。其中,钙钛矿太阳能电池以其高效率、低成本和易制备的显著优势,被视为下一代太阳能电池技术的有力竞争者。然而,尽管潜力巨大,钙钛矿太阳能电池在高温工作环境下的运行稳定性问题,一直是制约其商业化进程的关键瓶颈。近日,南开大学化学学院教授袁明鉴带领的研究团队,在国际合作的基础上,成功破解了这一难题,为光伏技术的发展注入了强劲动力。

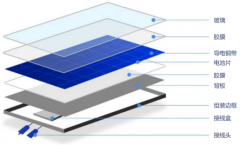

钙钛矿太阳能电池,得名于其独特的钙钛矿型(ABX3型)晶体结构,这种结构使得它成为理想的吸光层材料。与传统的晶硅太阳能电池相比,钙钛矿太阳能电池不仅在理论转换效率上有望突破晶硅电池的“天花板”,更在制造成本上展现出巨大优势,为光伏产业度电成本的降低提供了可能。然而,美好的前景背后,隐藏着亟待解决的挑战:如何在高温条件下保持钙钛矿太阳能电池的稳定运行。

在高性能钙钛矿太阳能电池的制备过程中,氯化甲铵添加剂扮演着稳定物相和调控结晶的关键角色。然而,这一添加剂在高温环境下极易分解,导致钙钛矿薄膜的化学组分失衡,进而严重影响电池的运行稳定性。这一难题,如同一道难以逾越的鸿沟,横亘在钙钛矿太阳能电池商业化的大道之上。

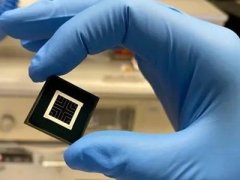

面对挑战,袁明鉴教授带领的研究团队没有退缩,而是迎难而上,展开了深入细致的研究。他们首次将目光投向了甲脒铯组分钙钛矿太阳能电池,这一类型的电池在性能上表现出色,但在高温工况下的稳定性却不尽如人意。通过不懈的努力,研究团队终于揭示了甲脒铯组分钙钛矿太阳能电池器件性能低下和高温稳定性不足的关键因素。这一发现,如同打开了一扇通往新世界的大门,为后续的研究指明了方向。

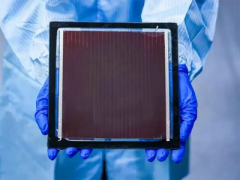

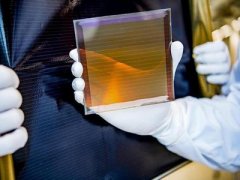

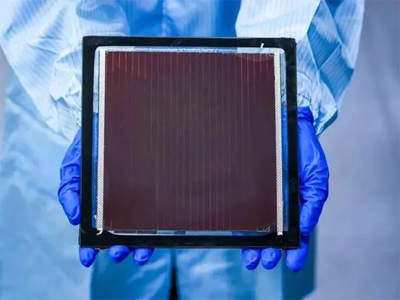

在此基础上,研究团队发展了一种全新的合金钙钛矿制备策略,这一策略不仅具有更高的热稳定性,还彻底解决了甲脒铯组分钙钛矿薄膜组分不均一的问题。通过这一策略制备的钙钛矿太阳能电池器件,在能量转换效率和高温工况稳定性方面均达到了世界一流水平。这一突破性成果,不仅为钙钛矿太阳能电池的稳定性提升奠定了坚实的技术基础,更为光伏技术的进一步实用化和商业化开辟了广阔的前景。

袁明鉴教授在谈及这一研究成果时表示:“我们深知,光伏技术的每一次进步,都离不开对科学问题的深入探索和技术难题的勇敢攻克。此次研究,正是我们团队在钙钛矿太阳能电池领域的一次重要尝试和成功实践。我们希望通过这一成果,能够推动钙钛矿太阳能电池技术的快速发展,为光伏产业的转型升级和全球能源结构的绿色转型贡献我们的力量。”

这一研究成果的发布,也引起了国际学术界的广泛关注。在《自然》(Nature)杂志这一世界顶级学术期刊上,研究团队详细介绍了他们的研究过程、实验方法和取得的成果。这一成果不仅展示了中国科学家在光伏技术领域的创新能力和研究实力,更为全球光伏产业的发展注入了新的活力和希望。

随着全球对可再生能源需求的不断增长和光伏技术的不断发展,钙钛矿太阳能电池作为新一代太阳能电池技术的代表,正逐渐展现出其巨大的商业潜力和社会价值。南开大学袁明鉴教授带领的研究团队所取得的这一突破性成果,无疑为钙钛矿太阳能电池技术的进一步发展奠定了坚实的基础,也为全球能源结构的绿色转型提供了新的可能。

未来,我们期待着看到更多像袁明鉴教授这样的科学家和团队,在光伏技术领域不断探索和创新,为推动全球能源结构的转型和可持续发展贡献智慧和力量。同时,我们也期待着钙钛矿太阳能电池技术能够早日实现商业化应用,为人类社会的可持续发展注入新的动能和希望。