在能源技术日新月异的今天,太阳能电池作为可再生能源的重要组成部分,正不断推动着全球能源结构的变革。其中,柔性太阳能电池以其质量轻、便于携带、易于运输和安装简单等优势,成为了众多科研机构竞相研究的热点。近日,中科院大连物化所薄膜硅太阳电池研究组(DNL1606)与陕西师范大学的研究团队在柔性钙钛矿太阳能电池领域取得了令人瞩目的新进展,将电池效率提升至前所未有的高度,为柔性太阳能电池的发展注入了新的活力。

柔性钙钛矿太阳能电池作为新一代太阳能电池的代表,其核心在于低温界面层和高质量钙钛矿吸光层的制备。低温界面层不仅能够与柔性基底形成良好的接触,还能有效提升电池的性能和稳定性。而高质量钙钛矿吸光层则是实现高效光电转换的关键所在。多年来,科研团队一直致力于探索和优化这两个核心部分的制备工艺,以期实现柔性钙钛矿太阳能电池性能的突破。

回顾该团队的研究历程,他们在柔性钙钛矿电池领域已经取得了显著的成果。早在2015年,研究团队就利用室温磁控溅射法成功沉积了氧化钛界面层,并制备出了效率高达15.07%的柔性钙钛矿电池。这一成果不仅验证了室温磁控溅射法在制备低温界面层方面的可行性,也为后续的研究奠定了坚实的基础。同年,该成果在《能源与环境科学》(Energy Environ. Sci.)上发表,引起了业界的广泛关注。

2016年,研究团队再次取得重大突破,他们首次将离子液体作为界面层应用到柔性钙钛矿电池中,成功将电池效率提升至16.09%。这一创新性的尝试不仅拓宽了界面层材料的选择范围,也为柔性钙钛矿电池性能的提升提供了新的思路。该成果同样在《先进材料》(Adv. Mater.)上发表,进一步巩固了研究团队在柔性钙钛矿电池领域的领先地位。

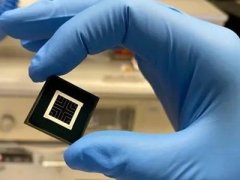

然而,科研的道路从未停止。为了进一步提升柔性钙钛矿电池的性能,研究团队再次出发,深入探索钙钛矿吸光层的制备工艺。经过无数次的实验和优化,他们终于找到了一个有效的解决方案——利用二甲硫醚作为添加剂,通过精确控制钙钛矿吸光层的结晶过程,成功制备出了晶粒尺寸较大、结晶性较好、以及缺陷态密度较低的钙钛矿薄膜。

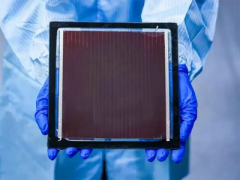

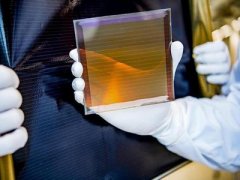

这一创新性的添加剂策略不仅显著提升了钙钛矿薄膜的质量,还使得柔性钙钛矿太阳能电池的效率得到了质的飞跃。实验结果显示,采用二甲硫醚作为添加剂的电池效率高达18.40%,这是目前柔性钙钛矿电池领域的最高效率。同时,研究团队还测试了大面积(1.2cm²)柔性钙钛矿太阳能电池的性能,发现其效率同样能够达到13.35%。这一成果不仅证明了添加剂策略在大面积柔性钙钛矿电池中的适用性,也为未来商业化应用提供了有力的支持。

除了效率的提升外,研究团队还发现利用添加剂制备的钙钛矿吸光层在稳定性方面表现出色。在35%的湿度下放置60天后,电池的效率仍能保持86%的原有效率。而无添加剂制备的钙钛矿太阳能电池在相同条件下仅能保持50%的原有效率。这一结果表明,添加剂策略不仅提升了电池的效率,还显著增强了其稳定性,为柔性钙钛矿电池的长期应用提供了有力保障。

此次研究成果的取得离不开研究团队的辛勤付出和科研精神的传承。他们不仅在前人的基础上不断创新和突破,还积极寻求外部合作和支持。国家重点研究与发展计划、中央高校基础研究基金、国家自然科学基金项目、111项目、国家大学科研基金、长江学者创新团队以及国家“千人计划”项目等资助项目的支持为研究工作的顺利开展提供了有力保障。

展望未来,柔性钙钛矿太阳能电池的发展前景广阔。随着制备工艺的不断优化和性能的不断提升,柔性钙钛矿太阳能电池有望在未来能源领域发挥更加重要的作用。研究团队将继续秉持科研精神,不断探索和创新,为柔性太阳能电池的发展贡献更多的智慧和力量。同时,他们也期待与更多的科研机构和产业界合作伙伴携手共进,共同推动柔性钙钛矿太阳能电池技术的商业化进程,为人类的可持续发展贡献更大的力量。