在近年来高歌猛进的光伏产业,近期却遭遇了一场前所未有的“寒冬”。据中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)5月15日公布的数据,多晶硅价格再次遭遇下调,这一波降价潮不仅影响了硅料、硅片、电池片等产业链各个环节,更是对光伏上市公司的业绩造成了沉重打击。

一、光伏产业链价格暴跌,行业进入“凛冬”

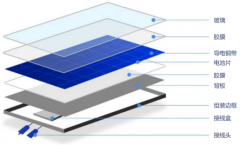

自2023年四季度开始,光伏产业链价格便进入了下行通道,硅料、硅片、电池、组件等各环节盈利均承压。进入2024年,这一趋势愈发明显。据硅业分会数据显示,P型致密料成交均价从年初的5.81万元/吨降至5月15日的3.73万元/吨,降幅高达35.8%;N型棒状硅和颗粒硅成交均价也分别下降了36.57%和36.44%。这一波降价潮中,不少企业的生产成本已经跌穿成本线,甚至面临停产的边缘。

与此同时,下游环节如硅片、电池片等也未能幸免。据硅业分会数据,P型M10单晶硅片成交均价周环比跌幅达20.4%,N型G12单晶硅片成交均价周环比跌幅11.4%。电池方面,M10单晶TOPCon电池片价格更是跌至0.34元/W,环比下跌超过10%。组件价格亦随之下滑,182mmTOPCon双面双玻组件价格下跌至0.86元/W,环比下跌近8%。

二、龙头企业业绩承压,资产减值成主因

在产业链价格暴跌的背景下,光伏上市企业的业绩也受到了严重影响。Wind数据显示,2024年一季度,申银万国光伏设备行业分类的63家上市公司中,超过七成企业净利润出现下滑,而亏损企业数量更是激增,从上年同期的4家增加至20家。

值得注意的是,这些亏损企业中不乏“一体化”龙头企业,如隆基绿能、通威股份、TCL中环、晶澳科技等。这些企业拥有较多的硅料、硅片产能,在产业链价格下滑的背景下,忍痛甩掉资产“包袱”成为导致亏损的主要原因。

事实上,为了应对行业寒冬,不少企业已经开始采取各种措施来降低成本、提高效率。然而,在产业链价格暴跌的背景下,这些措施往往难以完全抵消价格下跌带来的影响。因此,不少企业开始寻求通过资产减值等方式来减少损失。然而,这也进一步加剧了企业的业绩压力。

三、头部企业谨慎扩产,跨界玩家悄然离场

面对新一轮的产能洗牌周期,光伏行业内的头部企业开始采取谨慎扩产的策略。以晶科能源为例,该公司表示将“谨慎扩产,蓄力穿越周期”。此外,一些抱着淘金心态入局的跨界玩家也开始悄然离场。诸如中来股份、聆达股份等企业纷纷终止扩产项目,选择退出这一竞争激烈的市场。

事实上,这些跨界玩家的离场并非偶然。在光伏产业链价格暴跌的背景下,这些企业在资金、技术等方面的优势并不明显,难以在激烈的市场竞争中立足。因此,选择退出市场成为了他们无奈的选择。

四、行业前景展望:淘汰赛开启,谁将笑到最后?

随着光伏产业链价格的持续下跌,行业内的淘汰赛已经悄然打响。在这场淘汰赛中,谁将笑到最后?

首先,拥有技术优势和规模优势的企业将更具竞争力。在产业链价格暴跌的背景下,这些企业能够通过降低成本、提高效率等方式来保持盈利能力。同时,他们还能够通过技术创新来开发更具竞争力的产品,从而在市场中占据更大的份额。

其次,具备全产业链整合能力的企业也将更具优势。在光伏产业链中,各个环节之间存在着紧密的联系和依赖关系。因此,具备全产业链整合能力的企业能够更好地掌握市场需求和供应链动态,从而更好地应对市场变化。

最后,那些能够积极应对市场变化、灵活调整战略的企业也将更具生存能力。在光伏行业这个充满变化和不确定性的市场中,只有那些能够积极应对市场变化、灵活调整战略的企业才能够在竞争中立于不败之地。

总之,光伏产业的“凛冬已至”,但这也为那些具备竞争力、整合能力和应变能力的企业提供了更多的机遇和挑战。在这场淘汰赛中,谁将笑到最后?让我们拭目以待。